by DesignWing

|

Nespresso (since 1986)

|

就在前兩個星期,在所有Nespresso膠囊咖啡愛好者的引頸期盼下,它的精品旗艦店終於在信義區的新光三越A11隆重開幕了,這意味著Nespresso持續地在咖啡市場上攻城掠地,然而這只是全球兩百多家精品旗艦店的其中之一。Nespresso屬於雀巢公司Nestle旗下的一個品牌,它的品牌名字就是Nescafe + Espresso的組合,以往大家應該對Nescafe並不陌生,尤其是那句廣告台詞”再忙,也要跟你喝杯咖啡”Nescafe幾乎等同於即溶咖啡的代名詞,它代表的是快速方便與大眾平價;事實也是如此,Nestle(雀巢公司)底下有6000多個以走大眾化市場為主的品牌,而走高級精品路線的Nespresso義式膠囊咖啡,卻是目前雀巢公司旗下最賺錢的品牌。你能想像一顆裝載5g咖啡粉的膠囊,平均單價是一般咖啡粉的5倍,每年賣出超過55億顆膠囊咖啡(我應該有貢獻200顆),年營業額超過25億歐元,它無疑地是全球最佳的品牌之一,而它的成功也非偶然,它的創新也不僅止於改變沖泡咖啡的方式,而是提供給消費者從購買到消費一整套的全新體驗。

Nespresso System的誕生

現在要喝一杯咖啡很容易,選擇也很多,你可以去7-11, StarBucks, 或是其他的連鎖咖啡店,很快速地品嘗一杯Latte 或是 Capuccino,但是對於消費者要真正品味一杯現煮咖啡卻是奢求,因為一杯咖啡生成的過程中,會影響到最終結果的因素實在太多了,包括水溫、咖啡豆的選擇、填壓過程、萃取、奶泡....等;而大部分的消費者對於繁複的程序和細節,根本無暇兼顧面面俱到;雀巢看到了這個需求,於是開始研發Nespresso膠囊咖啡機系統,如同它的品牌名稱一樣,Nescafe代表快速方便,espresso則代表萃取的濃縮咖啡。研發團隊首先在1970年設計出咖啡膠囊,使消費者不用再擔心咖啡豆的保鮮期,接著與德國Krups專業咖啡機製造公司研發輕型化的濃縮咖啡機,只要不到3分鐘的熱機時間,利用19大氣壓的高壓幫浦,就能輕易達到理想水溫(83~89度C) ,20~25秒便能萃取出一杯濃縮咖啡,經過16年的努力,在1986年終於將這麼繁雜的手續簡化成一個按鍵,推出了Nespresso。

|

Nespresso咖啡機

|

Nespresso販賣的是美妙的產品體驗

從Nespresso誕生以來,它的精神就不單單只是單純販賣一杯快速方便的濃縮咖啡,它從產品設計本身做起:首先它從全球咖啡作物裡最佳的1%中做挑選,製成一系列16種「尊榮等級」咖啡,裝在不同顏色的膠囊裡出售,不同口味對應著不同的顏色。而購買的膠囊咖啡機本身就是設計逸品,它在設計上兼顧了古典與時尚的風格,利用金屬沖壓紋路與烤漆,保留了濃縮咖啡機的專業風格,但輕巧簡潔的外觀又深具現代感;此外在操作介面上沒有複雜的操作程序,只保留了大杯110 ml與40ml的按鍵,最重要的是將進退咖啡膠囊的設計完全融入整體造型裡,操作起來也不費力,任何人都能簡單輕易的操作這台專業的咖啡機器。另外,此品牌一開始便透過喬治克隆尼主演一連串的宣傳廣告,創造出它的情感價值與品牌認同,雖然在廣告影片裡,產品本身才是故事的主角,但是藉由喬治克隆尼的幽默雅痞的氣息,讓消費者產生認同與信賴,確信喬治克隆尼是那種會喝Nespresso的人一般,並期待某天在世界各個角落裡的Nespresso精品店舖裡,可以遇到他聊上幾句無關緊要的話。

|

產品與消費者的咖啡溝通語言-color

當我們一走進Nespresso的精品店裡,我們會看到一面由咖啡膠囊包裝所組成的色彩牆,它的組成包含了16種不同口味的咖啡,這宛如pantone色票般的咖啡牆,既是咖啡膠囊的存貨區也是最好的商品展示區。接著,親切的店員會端出16種咖啡膠囊的展示盒,詢問你喜歡什麼顏色的咖啡,很顯然地它在產品的溝通上是以心理層面上作出發的,對於男性顧客,有一種拿出收藏的雪茄盒出來賞味的尊榮感,而對於女性顧客,它似乎又像是色彩繽紛的眼影盒,散發出一種時尚魅力。無論如何,他最終的目的是要經由色彩語言的編碼,讓消費者可以很容易地將自己喜歡的咖啡口感氣味強度作連結,進而記住它的名稱。之後,不管你是要在店舖購買或是上網選購,都可以更方便快速地找到你最愛的咖啡膠囊種類。

|

咖啡膠囊與展示

|

注重消費者對話的商業模式

Nespresso是一個系統品牌,販賣一台機器然後從人們購買放進機器的膠囊獲得收入。只要他們能持續保持讓客戶滿意與開心,就意味著他們不需要靠每天的賣力兜售來獲得生意。他們究竟是如何做到的?大多數的品牌透過零售商銷售產品給不知名的消費者,而Nespresso則是完全不同的作法;它們不身陷與零售商的殊死戰之中,透過網路、電話與精品店面這三個管道販賣咖啡給消費者;此外,它們更成立俱樂部,有好幾百萬的"會員"在Nespresso俱樂部中。利用俱樂部,品牌能夠與它的會員對話、提供建議給他們、追蹤他們買了甚麼以及要求回饋資訊。

|

Nespresso Boutique

|

企業社會責任(CSR)

一個成功的品牌,對於企業社會責任的導入是責無旁貸的,Nespresso在這方面也做了很大的努力,例如在貨源上已經做出了很大的進步,16年來與雨林聯盟合作"AAA"咖啡,這是最高等級的咖啡,而且是環境永續並對農夫有益的。截至目前已經有50%賣出的咖啡是AAA等級的,預計在2013年達到80%的AAA咖啡的比重。

無論如何,Nespresso也招致一些關於膠囊對環境的影響,好消息是用來製造膠囊的鋁是可以無限制回收的,而且他們已經在法國、瑞士、葡萄牙及澳洲發展出膠囊回收系統。且到2013,這個網絡將會已成長三倍因此它有回收75%已售出膠囊的容量。

無論如何,Nespresso也招致一些關於膠囊對環境的影響,好消息是用來製造膠囊的鋁是可以無限制回收的,而且他們已經在法國、瑞士、葡萄牙及澳洲發展出膠囊回收系統。且到2013,這個網絡將會已成長三倍因此它有回收75%已售出膠囊的容量。

Nespresso-What else?

Nespresso從1986創立以來,經過16年的經營已經有很好的成績,它的創新也再次改變了我們品嘗咖啡的文化,接下來它又會帶給我們哪些其他的驚喜呢? 事實上,在2010年它已經悄悄地在法國與瑞士發表了它的茶膠囊品牌Special. T (Special Tea) ,賣茶品與賣濃縮咖啡又會有什麼樣的不同?它改得了歐洲人四百多年的飲茶習慣嗎?甚至進軍的了老牌茶國的中國市場嗎?目前茶膠囊只在網路賣,但網路只占歐洲茶市1.2%。超市則占茶市62%,它這次是否能像膠囊咖啡一樣大獲全勝(每年22%的成長率),讓我們繼續拭目以待吧!

|

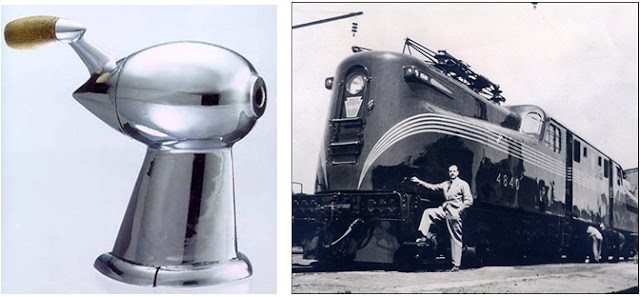

Special. T- 茶膠囊

|

每星期我們都會發表新文章,若各位讀者覺得可以與這些文章產生共鳴,可透過下面FB及Blog的圖示分享喔。也可以加入我們的FB粉絲團,當有新文章的時候便能透過FB收到最新訊息了!

.jpg)